リハビリテーション科REHABILITATION

リハビリテーションとは

リハビリテーションという言葉は「心身に障害を残した患者を心理社会的に再適応させること」を意味しています。患者が日常生活動作を自立して行い、かつ、日々の日常生活動作を快適に遂行でき、介助量を軽減、ひいては、生活の質を高めることにあります。

当院のリハビリテーション科は理学療法、作業療法、言語聴覚療法で構成されています。

疾患別リハビリテーション算定

- 心大血管リハビリテーションⅠ

- 呼吸器リハビリテーションⅠ

- 廃用症候群リハビリテーションⅠ

- がん患者リハビリテーション

- 脳血管リハビリテーションⅠ

- 運動器リハビリテーションⅠ

- 摂食機能療法

リハビリテーション科 ビジョン

「リハビリテーションという概念・思想あるいは理学療法・作業療法・言語聴覚療法という方法を通じて、障害や慢性疾患を持つ方の健康と幸福を促進すること」

ビジョン達成のために各部門、個人が毎年度目標を立てて取り組んでいます。

スタッフ

| 理学療法士 | 18名 |

|---|---|

| 作業療法士 | 10名 |

| 言語聴覚士 | 4名 |

理学療法

入院・外来にそれぞれ専門スタッフを配置して、種々の疾患によって生じた運動障害に対し、運動療法、温熱療法、装具療法などの手段により治療を行っています。

心臓リハビリテーション

心筋梗塞、心不全、心臓外科術後、大動脈解離など幅広い心大血管疾患に対し入院早期から理学療法を実施しています。外来心臓リハビリには力を入れており、急性期から、退院後の回復期、維持期へのシームレスな介入を行っています。

呼吸リハビリテーション

肺炎、COPDや気管支喘息の増悪、ARDSなどの症例に対する呼吸理学療法を実施しています。在宅酸素療法の教育や、在宅部門と連携した重症呼吸器患者さんの退院支援にも力を入れています。外来では他職種と連携しながら慢性疾患の増悪予防に取り組んでいます。

運動器リハビリテーション

【主に変形疾患に対して入院、外来ともに、運動療法および徒手療法を中心とした理学療法を実施しています。

がんリハビリテーション

専門の研修を受けたスタッフが入院中に理学療法を実施しています。消火器、呼吸器、血液がんを中心に、手術後や化学療法中の身体機能回復や終末期の在宅準備など、病期に合わせた介入を行っています。

作業療法

作業を用いて、患者様が健康になるように支援をします。作業とは身のまわりのこと(食事を食べる、トイレで用を足すなど)、家事や仕事(家族のために料理や洗濯をする、買い物に行くなど)、趣味や楽しみ(畑やマレットゴルフ、孫と遊ぶなど)のことです。作業療法は患者様にとって①出来なくて困っていること②やりたいこと③周囲から出来るように期待されていることなど、患者様にとって大切な作業が出来るように支援します。

対象疾患:心不全や肺炎等の呼吸循環障害、脳血管障害、がん、認知症等

食事・整容・更衣・排泄・入浴などの日常生活動作練習

調理・洗濯・掃除などの家事動作の評価・治療

上肢機能の評価・治療

高次脳機能障害、認知機能低下の評価・治療

退院前在宅訪問指導

言語聴覚療法

小児から成人、施設など幅広い分野でのリハビリテーションを実施しています。 摂食嚥下治療では完全側臥位法を取り入れ、誤嚥を予防し、食べる可能性を広げることに力を入れています。 外来、入院での嚥下評価も適宜受け付けています。飲み込みが不安な方はご相談ください。

嚥下内視鏡検査(VE)

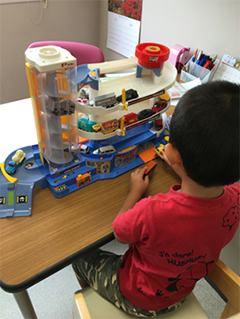

小児リハビリ

小児発達外来

小児発達外来では、主に自閉症スペクトラム障害や発達性協調運動障害を持つ幼児や児童に対して、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がそれぞれ、言語・運動プログラムや感覚遊びを提供し、感覚・運動・言語・生活行為の発達を促しています。また、対人関係を築くことにつまずきのある児童に対しては、リハセラピストとの交流を通して、より良い対人関係を築けるような支援をしています。また、家族支援として療育についての相談および助言を行っています。

ビーズプール:触覚遊び

トンネル・ボールハウス:固有覚・触覚の感覚遊び

トランポリン:前庭覚・固有覚の感覚遊び

スクーターボード:前庭覚・固有覚の感覚遊び

ハンモック:前庭覚の感覚遊び

平均台・サーキット:前庭覚・固有覚の感覚遊び

訪問リハビリテーション

目的

当院所属の理学療法士、作業療法士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき利用者の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるために、理学療法、作業療法等の必要なリハビリテーションの提供を行います。

運営方針

- 可能な限り自宅で能力に応じて自立した日常生活が送れるように、必要なリハビリテーションで利用者様の心身の機能の維持回復を図ります。

- リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他、保険医療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

特徴

-

断らない医療、介護の提供を行います。

-

呼吸器、循環器、その他疾患に応じたリハビリテーションの提供を行います。

-

入院から在宅まで一貫したリハビリテーションを行います。

-

退院後引き続きリハビリを行う場合、1週間以内の訪問リハビリを行います。

-

院内に配置されたセンターのため、医師、看護師、介護支援相談員等と密な連携が図れます。

-

利用者のニーズに合わせたオーダーメイドのリハビリを提供いたします。

-

家族の介護負担軽減に着目したリハビリテーションの提供を行います。

サービス提供地域

松本市

スタッフ

医師

1名

理学療法士

3名

作業療法士

3名

事業所・関連施設等

松本

- 松本協立病院、松本協立訪問看護ステーションすみれ

- 松本協立居宅介護支援センター

- 松本協立ホームヘルパーステーション

安曇野

- あずみの里老人保健施設、訪問看護ステーションあずみの里

山形

- 山形協立診療所、山形協立訪問看護ステーションなでしこ

塩尻

- 塩尻協立病院、塩尻市在宅介護支援センター協立こすもす

- 塩尻協立訪問看護ステーションこすもす

- 塩尻協立ホームヘルパーステーションこすもす

| 医師 | 1名 |

|---|---|

| 理学療法士 | 3名 |

| 作業療法士 | 3名 |